不動産売却のノウハウ

不動産売却における印紙税の金額や納付方法!

印紙税の減らし方も

印紙税は不動産売買契約書などの「課税文書」に課される国税です。

印紙税の基本知識から契約金額ごとの税額、納付方法、印紙を貼らなかった場合のリスクまでをわかりやすく解説します。さらに、印紙税を削減する方法も紹介します。

不動産売却 費用・税金2025年10月23日

目次

不動産の売却に印紙は必要なのか

不動産の売却において、印紙は絶対に必要なのでしょうか。

実は、契約書の内容によって収入印紙が必要な場合と不要な場合があります。

収入印紙代(印紙税)とは

印紙税とは、印紙税法で定められた「課税文書」に対して課される国税のことです。

課税文書とは、契約書や領収書などの経済的な取引を証明する書類を指し、第1号文書から第20号文書まで20種類もあります(※)。

不動産売買契約書も課税文書に当てはまるため、自身の不動産を売却する際には印紙税を納めなくてはなりません。

また、収入印紙と似た言葉に「収入証紙」がありますが、これは地方自治体への手数料の支払いに使うものです。

収入印紙とは別物なので、混同しないようにしてください。

※参考:国税庁|印紙税額の一覧表

収入印紙が必要なケース

印紙代が必要となるのは、契約金額が記載された不動産売買契約書を交わす場合などです。

不動産を売却する際には、ほぼ必須といえます。

また売買契約書以外にも、家を建てる際の工事請負契約書や住宅ローンを利用する際の金銭消費貸借契約書にも印紙が必要です。

収入印紙が不要なケース

一方で、以下のような場合は収入印紙を貼る必要はありません。

- 契約金額が1万円未満※

- 電子契約での契約(紙の文書ではないため、印紙税法の対象外)※2

参考

※1国税庁|印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

※2国税庁|取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

不動産売買契約書に収入印紙を貼らない場合どうなる?

不動産売買契約書に収入印紙を貼り忘れても、契約そのものは無効になりません。印紙を貼る・貼らないは税金の納付に関する問題であり、契約の効力とは関係ないためです。

ただし、印紙を貼らずに契約書を作成した場合は、税務上のペナルティとして「過怠税」が発生します。

過怠税は、本来納めるべき印紙税に加えてその2倍が上乗せされるため、合計で3倍の金額を納めなければなりません。たとえば、契約書に記載された金額が「1,000万円超〜5,000万円以下」の場合、本来の印紙税額は1万円(軽減税率を適用)です。

この印紙を貼り忘れると、もともとの印紙代1万円+ペナルティとしてもともとの印紙代の2倍の2万円、合計3万円を支払う羽目になります。

また、印紙を貼っていても消印を忘れていた場合は納税が無効とされ、その額面金額と同じ金額の過怠税(この場合は1万円)が課されます。悪気のないうっかりミスであっても免除されないため、注意が必要です。

不動産売却でかかる印紙税の金額や納付方法

不動産売却でかかる印紙税は、売買の契約金額によって金額が変わります。

また、売買完了後に新居の建築や中古住宅の購入・リノベーションなども計画している場合、工事請負契約書や金銭消費貸借契約書といった契約書にも印紙が必要です。

ここでは、

- 不動産売買契約書の印紙税

- 不動産売買契約書以外の契約書にかかる印紙税

- 収入印紙の入手方法

- 収入印紙の納付方法

について解説します。

不動産売買契約書の印紙税

不動産売買契約書の印紙税は、以下の通りです。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |

| 1万円を超え10万円以下のもの | 200円 | 200円 |

| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |

| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

印紙税の金額は、契約金額が大きいほど高くなります。

ただし、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書については、税額の軽減措置があります。

たとえば、「5,000万円を超え1億円以下」の場合、本来なら6万円の印紙税がかかりますが、軽減措置によって3万円で済みます。

売買契約書は2通作成し、売主と買主が1通ずつ保管するのが一般的であることから、印紙代もお互いが3万円ずつ負担する形になります。

なお、契約金額が10万円以下の場合や契約金額の記載がないものについては、軽減税率は適用されません。

不動産売買契約書以外の契約書にかかる印紙税

次に、不動産売買契約書以外の契約書にかかる印紙税について解説します。

ここでは、

- 工事請負契約書

- 金銭消費貸借契約書

についてふれていきます。

工事請負契約書

建設工事請負契約書にかかる印紙税は、次の通りです。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |

| 1万円を超え10万円以下のもの | 200円 | 200円 |

| 10万円を超え50万円以下のもの | 200円 | 200円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 200円 | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 | 200円 |

| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |

| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

請負契約書とは、住宅を新築したりリフォームしたりする時に、施主が建築会社と交わす契約書のことです。

不動産売買契約書と同様に、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されます。

なお、契約金額が100万円以下のものは、軽減税率の対象ではありません。

金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約書にかかる印紙税は、以下の通りです。

| 契約金額 | 印紙税額 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円を超え10万円以下のもの | 200円 |

| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 |

| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

金銭消費貸借契約書とは住宅ローン利用のような金銭の貸し借りをする時に、金融機関と交わす契約書のことです。

金銭消費貸借契約書には、軽減税率はありません。

出典:国税庁|印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

収入印紙の入手方法

収入印紙を購入できる主な場所は次の通りです。

- コンビニエンスストア

コンビニでは、用途が広い200円の収入印紙を中心に取り扱っています。 - 郵便局

全国の郵便局窓口では、原則として全31種類の収入印紙を購入できます。ただし、小規模な郵便局では高額の収入印紙を置いていないこともあるため、事前に確認しておくと安心です。 - 法務局

法務局に併設されている売店では、全種類の収入印紙を購入できます。郵便局と違い、規模にかかわらず全ての種類の印紙が揃っているため、特に高額な収入印紙を確実に手に入れたい場合におすすめです。

したがって、不動産売却のように高額な印紙が必要な場合は、郵便局や法務局を利用するのが確実です。

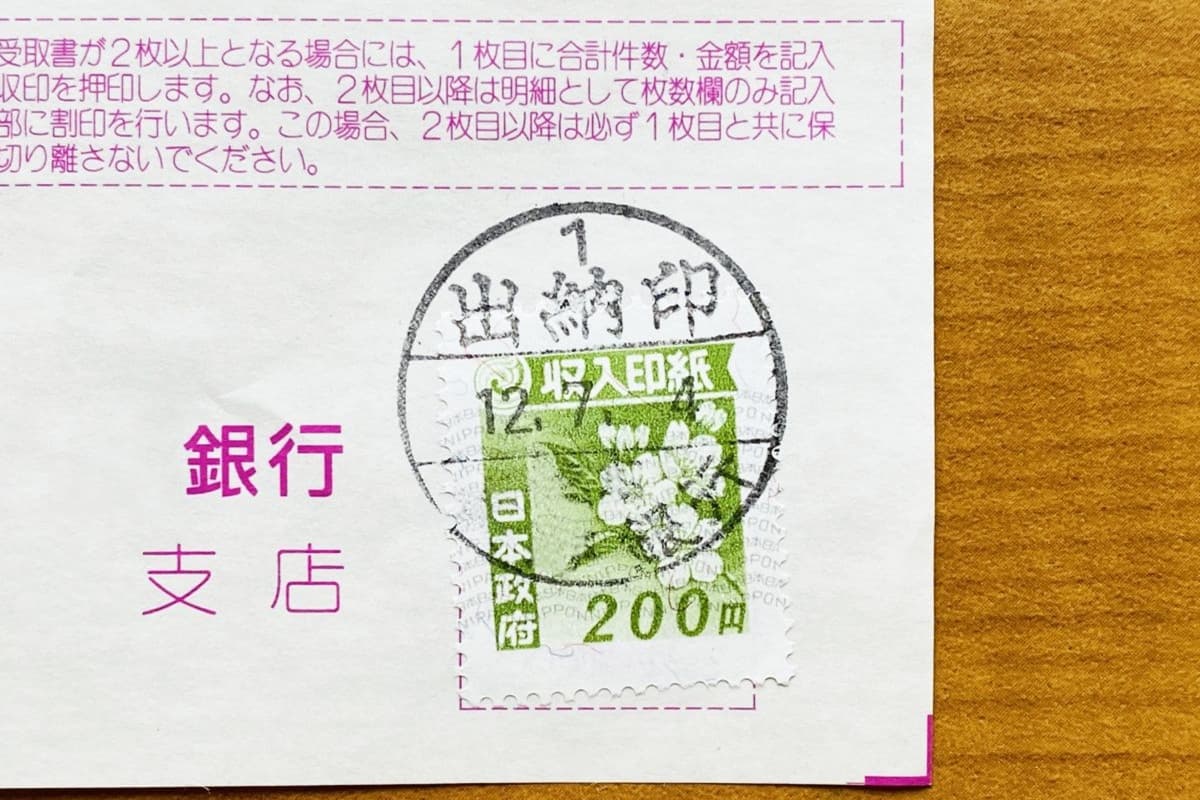

収入印紙の納付方法

印紙税は、収入印紙を不動産売買契約書などに貼り付け、さらに消印(※)することで納めます。

(※)印紙が使用済みであることを示すために、印紙と文書にまたがって押印や署名をすること。

印紙を貼るだけでは不十分で、消印して初めて納付したことになる点に注意しましょう。

もう1つの方法として、税務署で「税印押なつ」という手続きをして、印紙の代わりに証明印をもらうやり方もあります。ただし、この方法は不動産売却の場面ではあまり使われません。手間もかかるため、特別な事情がなければ「収入印紙を購入して契約書に貼り、消印する」という方法がおすすめです。

印紙の金額や貼付、消印には一定のルールがありますが、「自分の場合は、どうすればいいのか」と迷うことがあるかもしれません。

そんな時は無理に判断せず、信頼できる不動産会社に相談するのが安心です。

信頼できる不動産会社を見極めるポイントとしては、

- 契約や税金に関する説明がわかりやすい

- 手数料や費用について明確に提示してくれる

- 税理士など専門家と提携しており、税務面も含めて相談できる体制がある

といった点が挙げられます。

特に「税理士と提携している不動産会社」であれば、印紙税を含む税務上の取扱いについても安心して任せられます。印紙の扱いに不安がある人や不動産売却に慣れていない人は、このような不動産会社に相談することをおすすめします。

印紙税の負担を軽減する方法

不動産売買の契約は高額であることから、印紙税の負担も小さくありません。

ここでは、印紙税の主な節税方法を解説します。

電子契約を活用する

2021年のデジタル改革関連法の成立を受けて、2022年には宅地建物取引業法が改正され、不動産売買契約でも電子契約が認められるようになりました。

電子契約は印紙税法の適用外であることから、印紙は不要です。

不動産の売買は動く金額が大きいため、印紙代も高額になりがち。その費用がかからないのは大きなメリットといえます。

ただし、電子契約を利用するには契約当事者両方の承諾が必要です。片方が紙での契約を希望している場合は、従来どおり紙の契約書を使うことになります。

参考:

国税庁|取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

国土交通省|重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル10ページ目

印紙税の扱いは専門的な知識が必要になることも多いため、不明な点は信頼できる不動産会社や税理士に確認するのがおすすめです。

特に税理士と提携している不動産会社であれば、契約から税務相談までワンストップでサポートを受けられるので便利です。